- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Структурно функциональная концепция политической системы

Методология структурно-функционального анализа создавалась в 1930–1950 гг. в первую очередь социологами, лингвистами и антропологами.

Метод структурализма имеет универсальный характер и применяется не только для изучения примитивных, но и цивилизованных обществ. Он нашел применение не только в антропологии, но и в других науках, в том числе в политологии. Американский социолог Роберт Мертон в 1949 г. опубликовал книгу «Парадигмы для функционального анализа», выводами из которой воспользовались представители разных наук, в том числе и политических.

Мертон сформулировал три постулата функционализма:

- Постулат функционального единства общества, означающий согласованность функционирования всех его частей.

- Постулат универсального функционализма, означающий полезность для общества происходящих в нем социальных явлений и процессов.

- Постулат функциональной необходимости, означающий, что в обществе имеют место только необходимые ему социальные факты.

Из этих постулатов вытекает, что все происходящее в обществе социальные явления и процессы должны быть функциональны, т. е. должны способствовать его выживанию, адаптации к окружающей среде и развитию. То, что не функционально или дисфункционально, постепенно отмирает.

Отсюда главной задачей функционального анализа становится определение и описание функций изучаемого феномена

Американский политолог Габриэль Алмонд в работе «Политика развивающихся регионов» (1971) не только дополнил и развил взгляды Истона, но и применил структурно-функциональный метод для исследования политической системы (свой подход он назвал «дивелоп-ментальный», т. е. позволяющий видеть эту систему в ее изменениях и развитии).

Он рассматривал политическую систему как совокупность функций всех структур, составляющих ее. (Всего он выделил шесть типов структур: законодательную, исполнительную, судебную ветви власти; чиновничество, политические партии, другие группы давления.)

Каждый элемент этой системы выполняет определенные функции в интересах всей системы и способствуют ее адаптации и эффективной деятельности. Он также подразделил функции на три группы в зависимости от места, которое соответствующие структурные элементы занимают в системе.

В первую группу вошли функции входа или функции процесса. Это:

- артикуляция интересов, т. е. высказывание интересов гражданами;

- агрегация интересов, т. е. объединение интересов граждан (их разрозненных и расплывчатых высказываний, требований, запросов и т. д.) в программы политических партий или правительства;

- определение политического курса;

- осуществление политического курса;

- выполнение судебных решений.

Эти функции реализуют партии, законодательные органы, исполнительные органы, чиновничество и суды.

Во вторую группу вошли функции системы , т. е. такие функции, которые определяют, сохранится ли система тождественной самой себе или изменится настолько, что станет иной политической системой. Это функции:

- политической социализации, которые выполняются не только элементами политической системы, но и такими институтами общества, как семья, школа, средства массовой информации, церковь;

- политического рекрутирования, т. е. отбор людей для политической деятельности и работы на государственных должностях;

- политической коммуникации, т. е. движение политической информации в политической системе и обществе в целом.

В третью группу функций Алмонд включил функции выхода , или иначе – функции воплощения политического процесса. К ним он отнес:

- функцию политического курса, т. е. воздействие проводимой правительством политики на общество в целом и на экономику и культуру в частности;

- регулирование поведения;

- извлечение ресурсов (в форме налогов, сборов и т. д.);

- распределение благ и услуг (между различными группами населения).

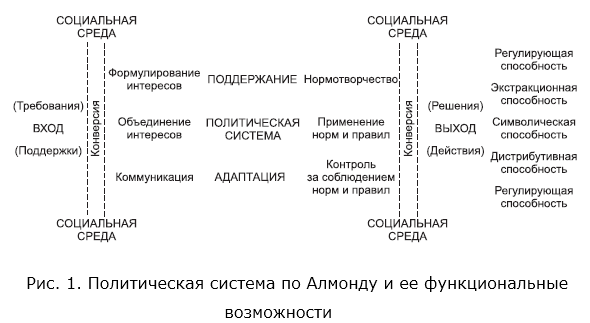

Следует подчеркнуть, что отмеченные функции имеют место как во внутренней политике, так и во внешнеполитической деятельности системы (см. рис. 1).

Другой вариант функций политической системы Алмонд сформулировал вместе с Сиднеем Вербой. Если в первом случае Алмонд выделял функции исходя из места определенного структурного элемента в системе, то в этом случае они отталкивались от потребностей системы и необходимости сохранения ее тождественности.

Получилась довольно стройная и логичная система, выполняющая пять следующих функций:

- Политической социализации , которая служит сохранению «образца» политической системы и позволяет людям следовать ценностям и нормам данного общества, проявлять лояльность к существующей власти;

- Адаптации к внутренней и внешней среде, которая служит сохранению жизнеспособности системы и проявляется как отбор лидеров (вспомним функцию рекрутирования Алмонда);

- Реагирования , благодаря которому система отвечает на поступающие снаружи и изнутри сигналы. С помощью этой функции система приспосабливается к изменениям;

- Экстракции , т. е. получения ресурсов из внутренней (из самой системы) или из внешней среды (из природы, экономики и т. д.);

- Регулирования , т. е. управление политической системой обществом, которое осуществляется через введение правил и норм и контроль за их выполнением.

Примерно в то же время, рассуждая аналогично, российские теоретики политики Ф.А. Бурлацкий и А.А. Галкин выделили три функции политической системы, а именно:

- Определение целей и задач общества.

- Мобилизация ресурсов.

- Легитимизация действующей власти.

Статьи по теме

- Школы, направления, теории и особенности современной геополитики

- Теории и школы классической геополитики

- Зарождение геополитических идей

- Отечественные подходы к исследованию мировой политики

- Марксизм и неомарксизм

- Неореализм и идеализм

- Идеализм и реализм

- Причины стагнации транзита и откатов волн демократизации

- Понятие консолидация демократии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)